□ 文/张璟悦 初欣雨

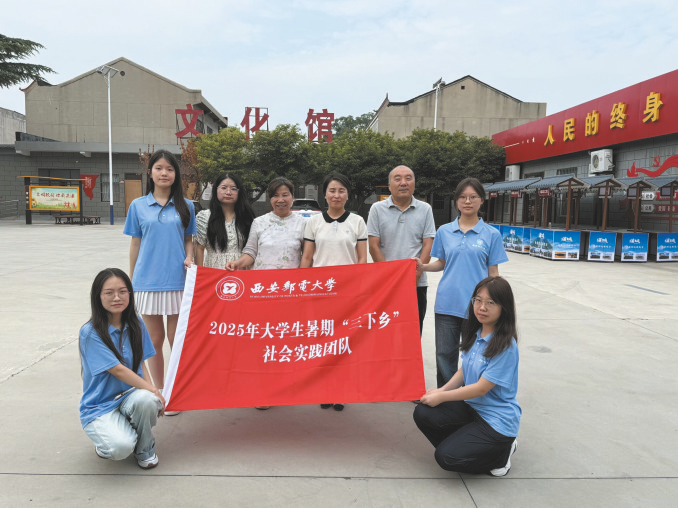

团队成员与蒲城文旅局负责人合影留念

7月11日清晨,陕西渭南蒲城文化馆内茶香氤氲。西安邮电大学“古韵新生——非遗数字化传播途径的探索者”实践团队一行人,与蒲城县文旅局展开深度座谈。这场聚焦非遗传承与活化的对话,既是团队践行“非遗数字化传播”调研主题的关键一站,也为蒲城非遗的现代性突围提供了思想碰撞的契机。

活化日常

让非遗从“古籍”走进“生活”

“非遗不是博物馆里的标本,得让它在烟火气里活起来。”蒲城县文旅局负责人的话揭开了当地推广逻辑的核心。据介绍,蒲城通过“双线渗透”让非遗融入日常:校园里,水盆羊肉制作技艺、椽头蒸馍技艺等省级非遗项目走进课堂,学生们在揉面、熬汤的体验中触摸传统;社区中,春节庙会的杆火技艺展演、端午市集的土织布手作,让非遗成为节庆里的“主角”。

这种“日常化渗透”与西邮团队的调研方向不谋而合。团队成员记录道:“如何用数字技术把这些线下场景搬到云端,让更多人‘云体验’蒲城非遗,是我们接下来要重点研究的。”

借展出海

让“蒲城符号”站上更大舞台

对话中,一组“走出去”的成绩单格外亮眼:蒲城非遗已携椽头蒸馍、神塬砖雕等“硬核”展品,亮相北京文旅促消费博览会。接下来,当地正筹备带着11大类非遗“全家桶”再闯展会——从“舌尖上的非遗”水盆羊肉,到“指尖上的艺术”土织布,再到“民俗里的智慧”传统礼仪,力求全方位展现蒲城非遗的多元魅力。

“展会是试金石,也是扩音器。”文旅局工作人员坦言,线下展示为非遗积累了口碑,而如何通过数字化手段把这种口碑转化为更广泛的影响力,正是期待与西邮团队探索的方向。

多维护航

为传承人搭起“成长阶梯”

传承人的坚守,是非遗延续的根基。采访中披露的支持体系,为这份坚守注入了底气:省级非遗传承人每年可获5000元政府补贴,用于带徒传艺;土织布传习基地、杆火技艺工坊等项目,能申请专项建设资金;以非遗为核心的创业项目,还可享受税收减免与再就业扶持资金。

“钱是保障,认可更重要。”蒲城县文旅局负责人提到一个细节:当宋家椽头馍的传承人宋亮的名字出现在官方非遗名录上时,他特意装裱了证书——这份“文化身份”的认同,让许多像宋亮这样的传承人,把家族手艺做成了毕生事业。

破题之问

城乡传承如何跨越“代际鸿沟”

对话也触及非遗传承的“痛点”。蒲城非遗的根在乡村:雷坊村的张玉女守着土织布技艺,神塬砖雕的蔡民深耕砖窑三十载,杆火技艺的冯建在雷坊村续写“火树银花”的传奇——这些传承人多来自农村,技艺与土地紧密相连。

但城镇化的浪潮带来新挑战:部分乡村传承人迁入城市后,技艺失去了原有的生长土壤;城市青年面对多元职业选择,难沉下心学习耗时费力的传统技艺。“虽有传承人后代接棒,但整体仍需破局。”蒲城县文旅局负责人的话,让西邮团队更清晰地意识到:数字化不仅是传播手段,更可能是破解代际断层的“密钥”。