吉镇镇的羊肉加工厂里机器轰鸣,四十里铺镇的牛棚里肉牛膘肥体壮,薛家河镇的万亩高粱红得似火……昔日闲置的窑洞、撂荒的坡地,如今成了“聚宝盆”;曾经分散的农户、薄弱的集体,如今拧成了“一股绳”。

游客采摘苹果

近年来,绥德县将发展壮大新型农村集体经济作为撬动乡村全面振兴的关键支点,通过深化改革、夯实基础、创新机制,推动全县339个行政村集体收入全部突破10万元,2024年村集体总收入达1.27亿元,5.3万农户在产业发展中共享红利。

改革破题:让“沉睡资源”变“增收活水”

近日,走进吉镇镇瑞宁村,在陕西臻德郝口福食品有限公司牛羊肉精深加工厂,不锈钢屠宰分割流水线、真空包装机、低温冷藏库等先进设备设施有序运转。“公司租了村里的闲置土地,每年光租金就能给村集体带来5.5万元收入。”瑞宁村党支部书记任焕海说,不仅如此,该村还与企业开展村企共建,构建起“支部+企业+农户”的联农带农模式,企业赚“现金”、集体得“租金”、农户拿“薪金”一举三得。

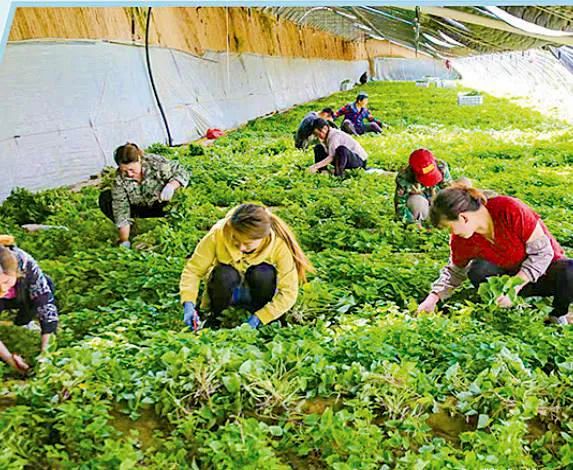

红薯育苗

瑞宁村的蜕变,正是吉镇镇盘活沉睡资源、探索产业发展、促进集体经济增收的生动缩影。近年来,该镇立足本地资源优势,大力发展杂粮种植、山地林果、畜禽养殖、农产品加工等特色产业,逐步在全镇推广“粮、果、畜、加”一体发展的布局,在实践中总结出宝贵经验:盘活闲置资源,为农村发展注入新业态;彰显本土特色,打好土特产组合拳;坚持还利于民,奏响联农带农增收曲。

“下一步,我们计划将瑞宁村的成功模式推广到全镇9个村,以点带面推动全镇经济社会高质量发展,在乡村振兴的道路上稳步前行。”吉镇镇镇长马亮说。

郭家沟村写生

这背后,是绥德县深化改革的制度托底。2019年底,全县完成农村集体产权制度改革,通过“回头看”解决了跨区域成员身份重复等历史遗留问题,让集体资源、资产、资本从“沉睡”到“活跃”,为乡村发展注入了内生动力。

吉镇镇的实践,离不开绥德县深化改革的制度支撑。近年来,该县以农村集体产权制度改革为突破口,释放集体经济发展潜力。建立起农村集体经济组织成员信息化管理平台,将29.18万名成员及股权信息纳入系统精准管理,为农村集体经济规范运行和长远发展提供了数据支撑,从源头上激活了乡村发展的内生动力,为一个个“瑞宁村”的崛起铺就了坚实道路。

产业筑基:从“单打独斗”到“多元共富”

走进四十里铺镇马兴庄村,千头牛养殖基地里,西门塔尔肉牛正咀嚼着青贮饲料。该村党支部书记马腾飞点开手机销售记录:“整牛卖每头赚3000元,做成卤味利润翻三倍,电商淡季每天也能卖400单。”

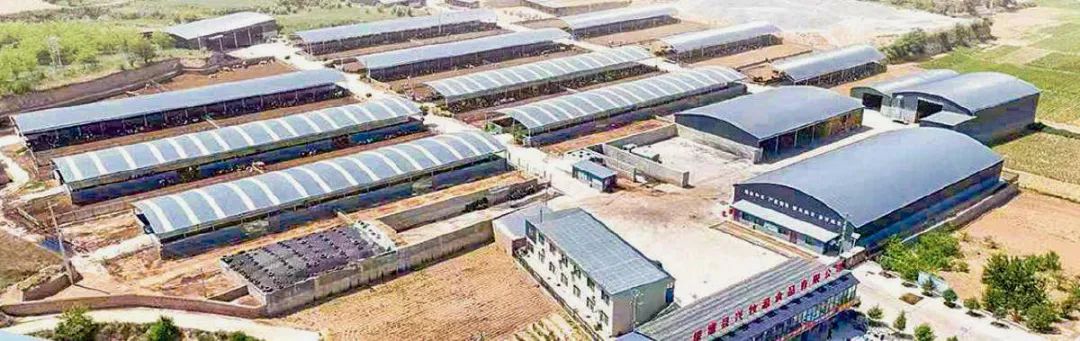

肉牛养殖基地

这个曾靠传统农耕的村庄,因“借牛还犊”政策焕新。农户从养殖场领母牛饲养,产犊养大后归还,饲料和技术由村里包了。目前,牛场存栏1200多头,年出栏1700多头,提供50多个岗位,带动村民工资性收入超200万元,村集体还靠设施租赁年增收20万元。村民马忠德信心满满地说:“养两头母牛,去年收获纯利3万多元,今年打算再领两头。”

不远处的兴牧源食品加工厂,现代化生产线正将新鲜牛肉加工成各式卤味。“我们引进了扬州的非遗牛肉制作技艺,开发出12种熟食产品。”身兼兴牧源食品有限公司总经理的马腾飞介绍,工厂投产8个多月以来,已和多家商超、电商平台及企事业单位建立合作,销售额突破500万元,成功实现了产业链延伸与价值提升。

以马兴庄村为样板,四十里铺镇“规模化养殖引领、散户养殖协同”的产业格局已初步形成。全镇32家规模化养殖场与190户散户养殖户联动发展,肉牛、生猪、山羊成了带动发展的“主力”,去年畜牧业总产值超6500万元,占农业总产值的45%。在创新发展模式上,“党支部+村集体+企业+农户”机制成效显著:上级奖补建设的牛棚归村集体,通过企业租赁每年为村集体增收20万元;430户农户靠土地流转入股和收益分红,年均获利4000元。袁家砭村探索的“养殖+玉米”循环模式,蹚出了生态养殖的新路子。

林下养鹅

四十里铺镇畜产业的蓬勃发展,正是绥德县破解集体经济发展难题的生动实践。为解决农村集体经济“起步难”问题,该县充分发挥财政资金引导作用,截至2024年年底,累计投入5000多万元扶持薄弱村发展产业,有效解决了集体经济“第一桶金”难题。在此基础上,构建起以县级产权交易中心为核心、乡镇交易服务站为补充的农村产权交易市场体系,推动各类农村资源、资产规范入场交易,促进集体资产保值增值。同时,不断创新发展路径,探索形成集体经营、资产租赁、产业融合、资源开发、消费帮扶、特色养殖等多元模式,为乡村振兴注入持续动力。

规范护航:用“制度笼子”护好“共富家底”

薛家河镇曾面临土地撂荒、集体薄弱、群众增收难的困境。近年来,该镇锚定“一镇一业”,精选高粱作为主导产业,探索出“党建统领、支部联建、市场主导、企业带动、农民受益”的发展新路径。如今,3万亩高粱红遍山坡,成了乡亲们增收致富的“金疙瘩”。

高粱丰收 通讯员 郝志耀 摄

“高粱产业刚起步时,各村思想不统一、行动有抵触,村干部也心存疑虑。”薛家河镇党委书记刘玮说,经多方考察,最终选定酿酒专用新品种在周家沟村试种,即便干旱只保了70亩坝地,但凭借高粱的耐旱特性,依然收获4万斤,销售额9.5万元。这笔收入不仅让村里修通了产业路,更点燃了村民的热情。

2023年,薛家河镇组织14个村集体组建“高粱红产业联合党总支”,成立聚黍香联合农民专业合作社,集中流转2500亩土地全程托管,当年签下万吨级订单,迈出规模化生产第一步。 2024年7月,与绥粮商贸合作建成年加工1.3万吨的现代化生产线。如今,薛家河镇高粱产业实现经济、生态、社会“三效合一”,村集体经济单项收入村村超15万元,群众获得感持续增强。

生产高粱馍片 马露露 摄

薛家河镇的实践,离不开绥德县规范管理护航集体经济发展。该县构建权责清晰、监管有力的运行机制,通过换届实现党支部书记与理事长“一肩挑”比例达99.12%;推进资产规范移交、合同清理,盘清家底;推广“陕农经”平台,实现339个村集体“三资”监管信息化、透明化。

在此基础上,绥德县创新集体经济发展路径,盘活资源要素,形成多种模式:薛家河镇“三三制”模式让14个村集体高粱单项年收入均超10万元;名州镇裴家峁村商铺出租年收入超1100万元;满堂川镇郭家沟村融合多业态年收入30万多元;义合镇闫家渠等村改建加工厂激活“造血”功能……多元探索下,绥德集体经济行稳致远,为乡村振兴筑牢根基。

(本版照片除署名外均为资料照片/马露露 李东洁 陈子涵)(来源:绥德融媒)