本报讯(白成官)在长庆油田采油六厂总有一些身影或是埋首井场破解技术难题、或是俯身设备间传承技艺经验,他们用实干勾勒奋斗底色用热忱点亮石油梦想,今天就来听听两位石油人的一线故事、一本“攻坚笔记”,记录新生代的钻劲十月的油区,秋意渐浓武峁子作业区的油水井大调查攻坚战却打得火热,从操作岗到技术员全区上下拧成一股绳朝着“摸清油藏家底”的目标全力冲刺,安全生产技术中心的技术员李祺便是这场攻坚战里的“拼命三郎”。

每天清晨,李祺的口袋里总揣着一本略显陈旧的小本子,这是他的“攻坚笔记”。白天,他扎在井场、站里,哪里有技术卡点,哪里就有他的身影。遇到搞不懂的技术卡点,他拿着注水井组对层图,追上地质组的高凯乐就问:“高师傅,您看这口水井对应的油井,层位物性看着差不多,可同一井组里,有的井液量高、含水还低,有的却含水蹭蹭涨,会不会是沉积相带的砂体连通性不一样造成的?”这天刚好赶上注水工艺岗的王家俊在调驱现场检查,李祺又快步凑了上去,连珠炮似地问细节:“王师傅,您刚才核对调驱台账时,那泵压和油套压的变化有啥规律不?还有水罐上的搅拌机,为啥非得全天开着转啊?”师傅们每说一句讲解、每点拨一个要点,他都赶紧在小本子上划重点、记清楚,生怕漏了半个字。

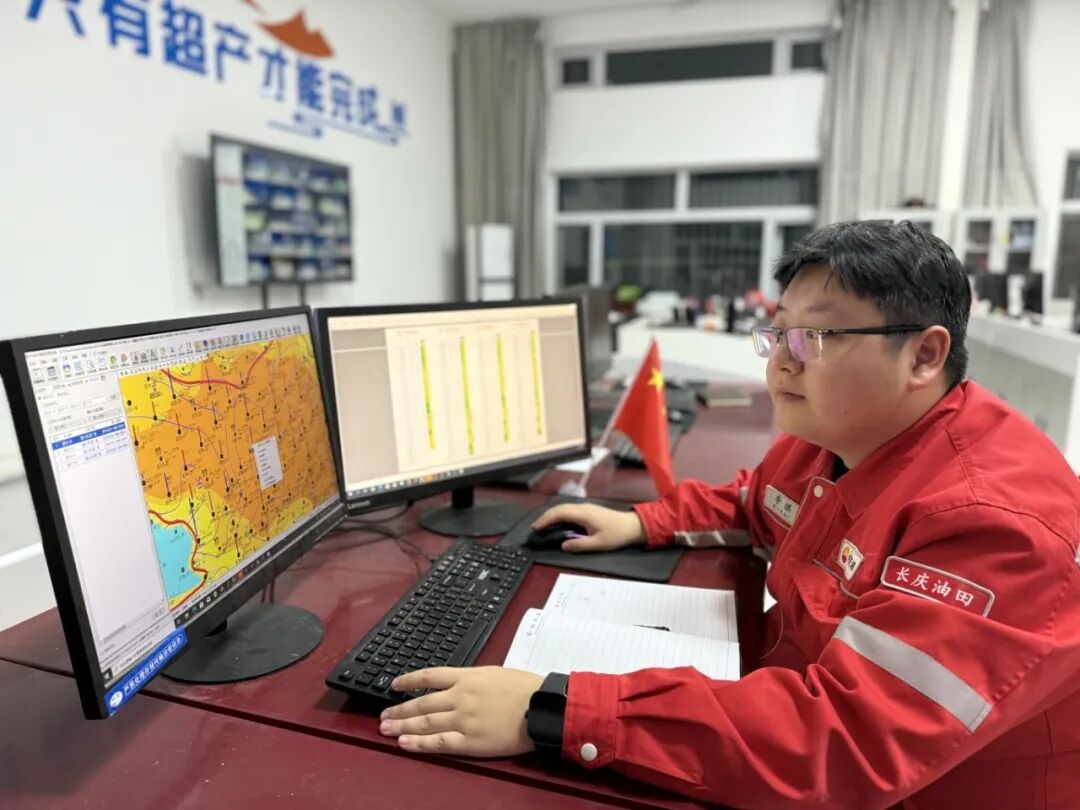

夜幕降临,油区归于安静,办公室里李祺工位的灯却依旧明亮。他把白天记的数据、学的技术要点一条条捋顺,对着注水动态曲线反复比对琢磨:“这口井压力波动的原因是什么?那口井产液变化背后藏着哪些门道?”非要把“地层的悄悄话”听明白才肯罢休。

同事们打趣他“卷得让人有压力”,李祺却笑着说:“咱是油田新生代,多学一点、多钻一层,本就是该干的事儿。这些现场经验和技术原理,直接关系到能不能找准注水井组动态变化,干好动态分析岗可缺不了!”如今,他的“攻坚笔记”早已写得密密麻麻,纸页上是技术要点,字里行间却是新一代石油人扎根一线的责任心。在油水井大调查这场实战里,他跟着师傅学、对着现场练,经验一天比一天足,本领一天比一天硬,正从分析“新手”稳稳朝着技术“熟手”迈进。在油田攻坚的战场上,他的青春,正凭着这股子钻劲、干劲,绽放出最亮的光。

一次师徒同行,感受老石油人的坚守

如果说李祺的故事藏着新生代的冲劲

那新分大学生石新月

与生产保障队副队长刘东凯的师徒故事

则满是石油技艺的传承温度

9月24日傍晚,夕阳洒在胡三联合站银灰色的管线上,折射出耀眼的光。石新月跟在刘东凯身后,看着眼前立体呈现的设备,既熟悉又陌生——这些曾在书本上见过无数次的“图片”,如今成了触手可及的“伙伴”。

“小石,操作前一定要先确认流程。”刘东凯停在泵机组前,指着压力表耐心讲解,“现在读数在绿色区间,说明设备运行正常;要是进入红色区域,必须立即排查原因。” 石新月下意识想掏笔记本记录,却被刘东凯轻轻摇头制止:“这些安全常识,得印在脑子里,现场操作要心到眼到手到。”

沿着工艺管线走向设备区,刘东凯像介绍老朋友般说起三相分离器:“它就像个大筛子,靠密度差分离油、气、水。进口设计得考虑流体平稳进入,避免冲击,这样分离效果才稳定。” 到了计量间,他俯身观察温度计读数,又把温度计递给石新月:“这小物件是设备的‘眼睛’,巡检时得像爱护自己的眼睛一样重视。”

“刘师傅,您怎么记得住这么多参数呀?”石新月忍不住问。刘东凯拍拍发白的工装,笑着回答:“二十年了,每天在站里走两万步,把这些铁家伙当朋友,自然就熟悉了。”夕阳西下时,师徒俩站在流程展板前,石新月忽然发现,曾经复杂的箭头符号,早已在脑海中连成了生动的生产脉络。“明天咱们学设备故障判断。”刘东凯递来一瓶水,眼里满是期许,“站内学问深,得沉下心反复研究,功夫到了自然就通了。”

远处,抽油机依旧孜孜不倦地躬身叩首,像极了老师傅传承技艺时的专注姿态。新老两代石油人的对话,伴着设备的低鸣,在油区的土地上静静流淌,也续写着属于石油人的担当。

无论是李祺的“攻坚笔记”还是刘东凯与石新月的师徒传承都是油田人坚守与奋斗的缩影,在这片充满希望的油区里还有更多这样的故事正在发生,他们用热爱扎根一线用行动诠释责任为油田高质量发展注入源源不断的力量。(青青采六)