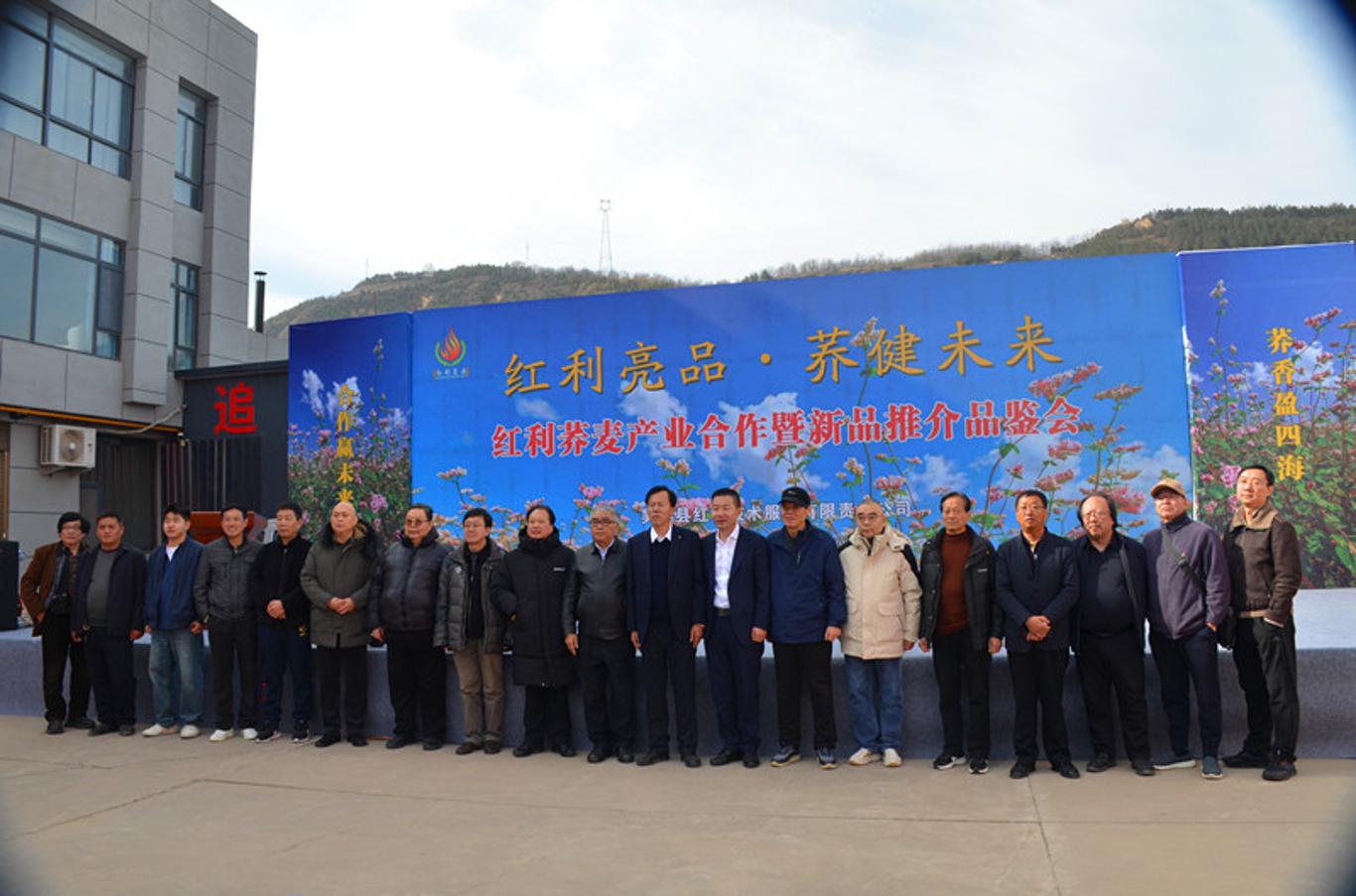

本报讯(白成官)2025年11月11日,陕西吴起县工业园区金佛坪农副产品加工片区内暖意融融,“红利亮品·荞健未来——红利荞麦产业合作暨新品推介品鉴会”在一片热烈的氛围中拉开帷幕。吴起县委、县政府相关领导,县农业农村局等部门负责人,以及省内食品企业、合作社代表等百余人齐聚一堂,共商荞麦产业发展新路径,见证本土企业从“技术服务”到“实体兴农”的转型硕果。

从“技术赋能”到“全链兴农”:一家农业企业的十年蝶变

作为活动的主角,吴起县红利技术服务有限责任公司的成长故事,正是吴起县农业产业化发展的生动缩影。公司自创立以来,始终坚守“科技筑基、传统焕新、匠心提质”的发展理念,早年以石油技术服务积累产业经验,2017年积极响应县委、县政府“农业强县”号召,毅然转型投身农特产品精深加工领域,成为首批入驻吴起工业园区的农业企业。

“我们累计投资1200万元,建成了6700平方米的现代化加工基地与产品研发中心,实现了从‘技术服务’到‘实体兴农’的关键跨越。”公司负责人李正枝介绍,如今企业已构建起“标准化种植—规范化收购—精细化加工—多渠道销售”的全产业链运营模式,不仅带动了本地荞麦、杂粮等特色农产品的规模化种植,更通过“企业+合作社+农户+基地”联农机制,与农户签订保底收购协议、提供种植技术指导,让农民分享产业增值收益,成为县域农业增效、农民增收的重要引擎。

传统与现代交融:荞麦产业链的“精耕细作”

走进企业展示区,从传统石磨到自动化生产线,从基础食材到多元衍生品,荞麦的价值被深度挖掘。据介绍,企业引入国内先进自动化设备,搭建了荞麦面粉、荞麦壳专业化生产线,目前荞麦面粉日产量达50吨、荞麦壳40吨,同时保留传统石磨生产线,实现规模化效率与古法品质的融合。

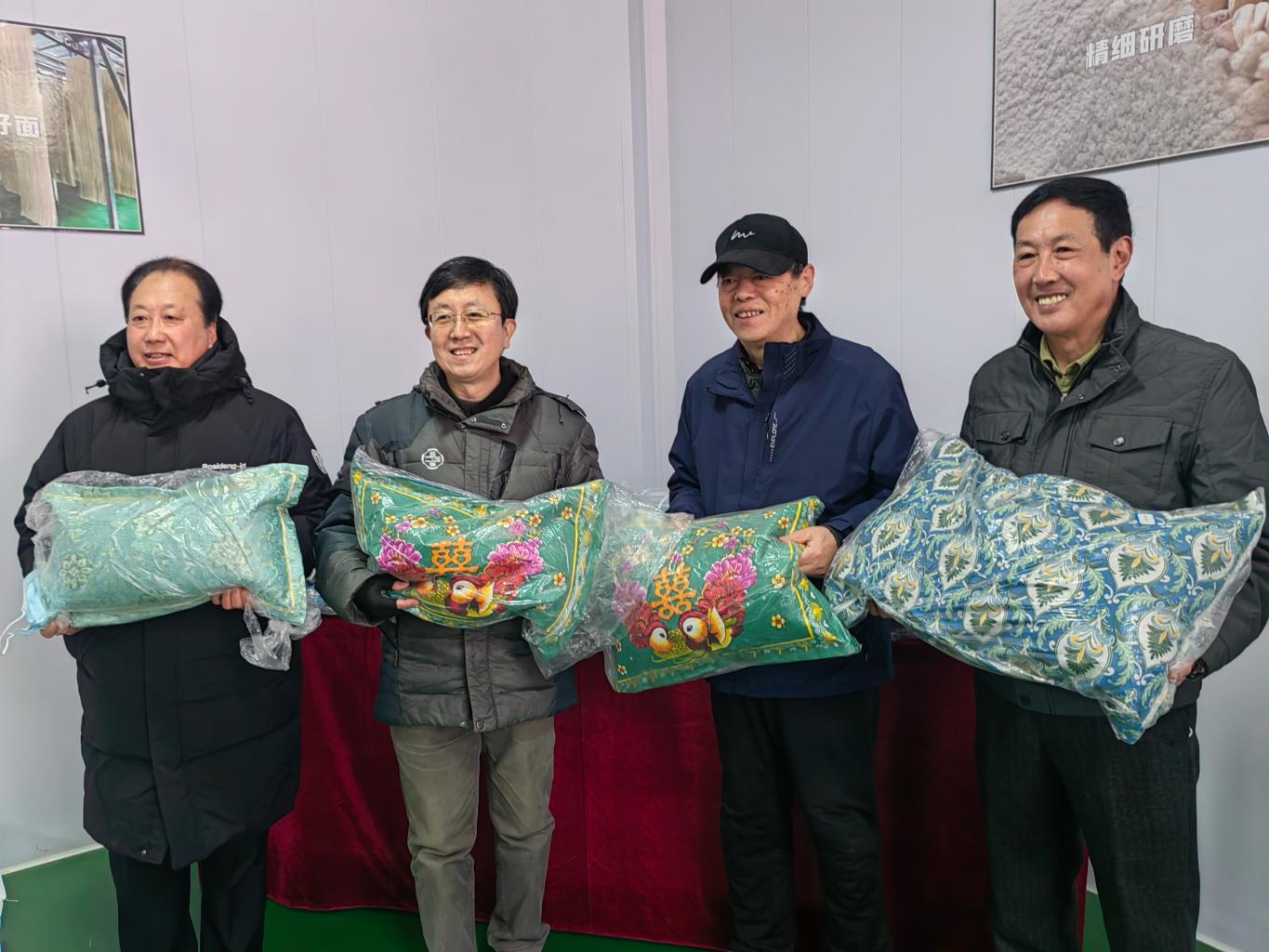

在产品创新上,企业更显巧思:既有满足日常需求的荞麦挂面(日加工1.5吨)、鲜荞麦面(日加工500斤)、荞面圪坨(日加工300斤),也瞄准健康消费趋势,研发荞麦代餐食品甚至将荞麦壳转化为抗菌防螨、护颈助眠的康养枕。“我们正全力打造‘红利亮品’产品矩阵,让一颗荞麦从田间走向餐桌、从食品延伸至生活,释放最大价值。”企业产品负责人说。

活动现场,色彩鲜艳的荞麦挂面、颗粒饱满的荞麦圪坨、柔软亲肤的荞麦康养枕等产品琳琅满目,吸引参会者驻足品鉴。“苦荞挂面微苦回甘,特别适合控糖人群;康养枕躺上去脖子很舒服,天然材质让人放心。”一位来自吴起本地的食品经销商一边体验一边点赞。

政企协同向未来:为乡村振兴注入“荞”动力

红利公司的转型与发展,是吴起县推动农业产业化、助力乡村振兴的典型案例。企业通过全链路溯源、透明化分配,不仅提升了本地农产品附加值,更带动就业、促进农民增收。

对于未来,企业负责人已明确方向:在政府支持下强化产业链整合,加快“红利亮品”品牌建设,布局数字农业,推动荞麦产业向标准化、品牌化、高端化迈进。“我们有信心让‘吴起荞麦’走出陕西、走向全国,为县域经济高质量发展和乡村全面振兴注入新动能!”企业负责人信心满满。

据悉,本次品鉴会现场达成多项合作意向,涵盖原料供应、产品销售、品牌联名等领域。随着“红利亮品·荞健未来”理念的传播,吴起荞麦的故事,正翻开新的篇章。

小荞麦,大文章:乡村振兴的“链”式启示

一颗小小的荞麦,在吴起县被做出了“大文章”。红利公司的实践,为我们提供了乡村振兴背景下农业产业化发展的一个生动范本。

其成功的关键,在于跳出了传统农业“种了卖、卖了算”的简单模式,通过构建“种植—收购—加工—销售”的全产业链,实现了价值的倍增。这不仅体现在将荞麦磨成面粉、做成面条的初加工,更体现在向代餐食品、康养寝具等精深加工和高端价值链的延伸,让农产品的每一个部分都物尽其用,极大提升了产业效益。

更重要的是,这条产业链并非企业“独舞”,而是通过“企业+合作社+农户”的联农带农机制,将农户紧密嵌入其中。保底收购解除了农民“卖难”的后顾之忧,技术指导提升了种植效率与品质,让农民能够稳定分享到产业升级带来的增值收益。这种以工业思维谋划农业、以产业链赋能小农户的模式,有效激发了产业内生动力,为农业增效、农民增收找到了一个可持续的路径。

吴起荞麦产业的蝶变启示我们,推动乡村产业振兴,必须做好“链”字文章。唯有延伸产业链、提升价值链、完善利益链,才能让更多乡土资源焕发新生,让更多农民在现代化进程中感受到实实在在的获得感,从而为县域经济高质量发展注入源源不断的“荞”动力。