针线活

AI生成□ 文/彭小宁慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖。——游子吟唐·孟郊岁月的长河无声流淌,多少旧物被时光蒙上尘埃,被岁月打磨出沧桑容颜,却依旧静卧于心灵深处,包裹着生命最初的温暖。母亲的千层底布鞋,正是这样一份浸透光阴的温暖,述说着慈母的辛劳与深情。记忆的胶片缓缓转动,一帧帧重现昏黄油灯下的画面:母亲盘坐于老炕桌旁,针线在指间如灵巧的游鱼穿梭不停,细微而坚韧的嗤嗤声,是寂静夏夜里最温存的摇篮曲。油灯光晕在土坯墙上摇曳,映着她俯身专注的身影。针尖在微光下划出细碎的金色弧线——灯火无言,却悄然烙刻下人世间最暖的永恒剪影。麦子入仓,秋苗初定,母亲方能于繁忙农

2025-09-19

绿 荫

实践团成员与老人们交流,倾听他们的心声。□文/李奕晨 图/田雨阳七月的杨凌,暑气蒸腾,我和同学们的暑期三下乡社会实践就从这片熟悉的土地开始。十天里,我们去教稼名人馆触摸农耕文明的脉络,在红色教育基地感受革命先辈的赤诚,去嘻哈农园看现代农业的蓬勃……但最让我心头萦绕不去的,是在社会福利院的那一天。福利院藏在城郊的绿荫里,推开大门时,老人们刚做完早操,三三两两地坐在院子的小亭子里歇脚。带队的院长阿姨笑着迎上来。我们说明来意后,便跟着她往住宿楼走去。这里的地方不算大,几栋楼挨得近,楼道里挂着字画和老照片,却还是掩不住空气中那股淡淡的沉闷……院长介绍,老人们作息规律,早六点半起,七点做操,晚八九点睡。

2025-09-19

大型纪录片《走近玄奘》在铜川市玉华宫景区开拍

2025-09-05

草木三昧

成熟的无花果丝瓜架□文/图 张永春见龙在田傍晚时分,与妻子沿着河堤散步,河水泛起阵阵凉意,稍稍驱散了白天的酷热。连日高温与干旱,使路边各色野花都打蔫了,一个个耷拉着脑袋,灰头土脸没一点精神。恰在此时,一丛野草吸引了我的注意,它乌绿丰美、长势旺盛,走近一看,是一丛抓地龙。抓地龙是农村老家对马唐草的叫法。这种草生长时,枝条只要一着地,就生出一丛须根,紧抓泥土贴地爬行,但前端的头却高高昂起,如同一条条绿色小龙,因此得了这个名。抓地龙很聪明,为了不在萌芽阶段被农人发现除掉,开始冒芽时,它会伪装成高粱、谷子一类农作物的嫩苗,不是经验丰富的农民,根本区别不出来。等长到四五片叶子,高粱、谷子继续向上生长,抓

2025-09-05

小 姨

□ 文/徐建梅背影小姨今年70岁了。在抖音里我看到她正率领着儿子儿媳女儿女婿及几个孙子孙女浩浩荡荡地在宁夏沙湖玩,镜头里她玩得最开心,她的儿孙们都没有她精力旺盛。我知道一定是她张罗着孩子们玩,她绝对是个好领队,就她那按都按不住的欢腾劲儿,估计孩子们得三班倒着才能陪得住。我和小姨最亲,她爱孩子,是那种掏心窝子的真爱。放假回老家,她给我吃在生产队干活时偷摘的豌豆角。她背着我去看戏,爱咬我的手指头,每次背累了,就央求我,我小心翼翼地将手指头塞进她的嘴里,她轻轻地咬一下,很满足地笑着。偶尔力度没掌握好,把我咬疼了,我就捶打她的后背,她大笑着背着我跑起来。小姨年轻时很漂亮,虽然个子不高,但是属于那种热情

2025-08-15

桥墩树

□ 文/孙虎林构树果实雨后风清景明,晨练时漫步渭河公园。走近桥下时,无意中抬头观望,半空中绿影飘忽。凝神细察,不觉惊讶万分。头顶左上方,有棵小树在清风中招摇。它长在桥墩顶部的突出部位,上方即为桥面。此刻,几辆小车风驰电掣,从桥上呼啸而过。惯性形成的风力波及小树,使枝叶猛烈颤抖。我为这独特的生存画面吸引,匆忙走过草坪,来到小树正下方,抬头细看。这是一棵枝叶扶疏的小树,主干比擀面杖还粗,侧枝较多,叶子稀疏,卵圆形,色浅绿,似乎才长出不久。这也难怪,扎根于干硬的桥墩之上,有限的土壤除了勉力固着根系外,提供不了多少养分。因此,小树看起来就像个发育不良的孩童,缺少茁壮成长的生命气象。不过,我更感兴趣的是

2025-08-15

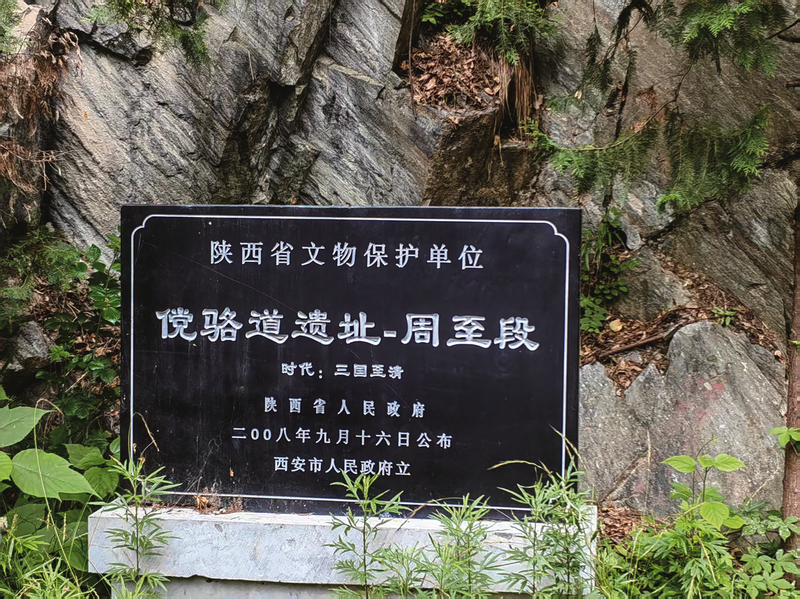

古 道

傥骆道遗址-周至段在2008年9月16日被陕西省人民政府列为省级文物保护单位。秦岭深处的蝴蝶一滴雨跳入水潭,代表着天与地在此刻轻轻相撞。骆水水面触电般从碰撞处向四周一圈圈荡漾开来,画出无数个深浅不一的同心圆。水面成了揉皱的轻纱,弯弯曲曲,光影落在上面,层层叠叠。一群自由懒散的鱼儿,刚才还似一伙散兵游卒在水底逡巡,突然受到惊吓,立刻四散奔逃,一眨眼便没了踪影。更多的雨点落了下来,潭水破碎,如受到惊扰的夜半残梦。我将视线从水中收回,穿过头顶树叶缝隙,仰望天空。乌云如一只玄色巨鸟悬停在两山之间,风从它的翅膀下俯冲下来,开始在山谷穿梭。各种草木被风摇晃着,掀起高高低低、深深浅浅的绿浪。一些叶子经不住风

2025-08-08

地 黄

□文/图 孙虎林人工培育地黄花中药地黄小时候,每到夏天,在田野总会看到一种漂亮的野花。大而绿的叶子簇拥着秀挺的花茎,紫红色花茎上对生数朵花儿。花冠圆筒状,长地黄原种约1-3厘米。花萼绯红,花瓣红黄,密被绒毛,可爱迷人。看见后,我每每采上一束,把玩片刻后,方带着歉意丢弃。这种乡间常见的花儿,有一个不太雅的俗名婆婆奶头。这名儿不无衰朽意味,但依然挡不住它盛开时的青春气息。直到有一天,稍懂草药的父亲,告诉我它本名地黄,我才带着欣赏的目光打量这株乡野芳草。忽一日,发小跑来约我去挖地黄根,神秘兮兮地告诉我有大用。于是,我们挎上篮子,跑向村东田野。靠近沟边的塄坎上,刚收割完的麦茬地边,散生着簇簇地黄。地黄

2025-07-25

綦海龙诗五首

2025-07-25

远 志

□文/图 孙虎林药材远志夏日昼长,午后清风习习。我左臂挎着小竹篮,右手握着一柄小铲子,约上东邻玩伴,向村北沟边走去。沟边有片台地,窄窄长长的,伸向正北。远远的,北山就在那边放映夏日风光影片。这片台地从上到下共有三级,中间由两道坡坎隔开,靠近下方的土坡最长,坡坎上长满野草,春夏时节,野花盛开。我最喜欢这道坡坎,坡上长着草药远志。去年夏天,我和玩伴曾挖过柴胡、防风等草药。这些草药,渭北旱塬不太多,晒干后卖不了几个钱。父亲年轻时,曾在秦岭深山挖过草药,识得许多草名。他教我认识了远志,远志的收购价不错。于是,我立刻迷上了它。那时,我半跪在草坡上,用手分开眼前草丛,细细辨识远志。它长得不高,针叶纤细,俗

2025-07-18